Por Ladislau Dowbor*

Com a revolução digital em curso, o mundo não enfrenta apenas uma nova situação, mas um processo acelerado de mudança. Conforme se deslocam as formas de emprego, a gestão dos recursos financeiros, o papel dos Estados e as referências culturais, assistimos, em diversos países e estratos sociais, a um conjunto de reações defensivas. Populações que buscam novas oportunidades, corporações que se globalizam, setores públicos que perdem capacidade de assegurar a regulação necessária. As políticas são nacionais, enquanto os problemas, cada vez mais, são globais.

Os desafios são claros: temos de assegurar uma sociedade que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e sustentável em termos ambientais. Fora desse equilíbrio, ameaça-nos o caos e o vemos se aprofundar de maneira cada vez mais acelerada. A reorientação geral depende em particular de se assegurar a governança do processo, com o equilíbrio entre a capacidade reguladora do Estado, o interesse das corporações e o bem-estar da sociedade. Esse equilíbrio, que chegamos a visualizar no quadro do Estado de bem-estar social do século passado, hoje pouco existe.

É importante lembrar a dimensão dos desafios. No plano do meio-ambiente, as tendências apresentadas na Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, em 1992, foram comprovadas, o que mostra que simplesmente não tomamos as providências necessárias. A cada ano, as estatísticas indicam que o último foi o mais quente desde que iniciamos as medidas. Acompanhamos igualmente os impactos sobre as geleiras do planeta e prevemos os dramas para as grandes regiões produtoras de grãos na Ásia. As secas, os incêndios, os furacões se aceleram de maneira inexorável, enquanto esperamos providências.

Estamos perdendo a biodiversidade: em meio século, perdemos mais de 40% dos vertebrados, enquanto o domínio do agronegócio leva a que se cultivem cada vez menos variedades de grãos, reduzindo a diversidade genética. A água representa outro drama. Hoje a sua contaminação por agrotóxicos, resíduos de medicamentos e tantos outros desastres químicos atinge tanto águas superficiais como os lençóis freáticos. Despejamos anualmente cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos por toda parte, mas em particular nos rios e oceanos, e hoje encontramos partículas de plástico até em nossos cérebros. Apenas 9% dos plásticos são recicláveis. Tratamos o planeta como se fosse um depósito de lixo.

Para as corporações, todos esses impactos estão fora da contabilização, são considerados “externalidades”, ou seja, fora da sua responsabilidade. Dizem que devemos consumir responsavelmente, assegurar o destino apropriado dos resíduos e evitar os excessos de plástico, enquanto somos forçados a consumir o que produzem. Trata-se de uma transferência absurda de responsabilidade. Os dramas ambientais apenas poderão ser enfrentados no processo colaborativo do ciclo econômico completo.

No plano social os dramas já viraram tragédia. A fome atinge 750 milhões de pessoas, e, se incluirmos a insegurança alimentar, 2,3 bilhões de pessoas. Por ano morrem de fome 6 milhões de crianças, quando temos alimento de sobra, suficiente para 12 bilhões de pessoas, segundo a FAO. Não se trata de falta de recursos. O PIB mundial de 2024 é da ordem de US$ 115 trilhões, o que equivale a US$ 5 mil por mês por família de 4 pessoas. No Brasil, o que produzimos de bens e serviços equivale a R$ 17 mil por mês por família de 4 pessoas. Nosso problema não é falta de recursos, é falta de organização política e social.

Hoje temos os recursos financeiros necessários e sabemos o que deve ser feito, objetivos que estão resumidos nos ODS do Acordo de Paris. E temos as tecnologias necessárias. Assegurar o básico para todos no planeta está ao alcance da palma da mão, mas fora dos planos políticos das elites.

O Efeito Casa Branca (The White House Effect, 2024) é particularmente instrutivo nesse sentido. O documentário de Bonni Cohen, Pedro Kos e Jon Shenk apresenta como os sucessivos governos dos EUA trataram o desafio climático. O nome do filme é um jogo de palavras, pois o que enfrentamos é o efeito greenhouse, o desafio verde. A Casa Branca, nos mostra o longa, se viu impotente frente aos interesses das corporações que lucram com carvão, petróleo e gás. A apresentação é particularmente rica e se estende por quase meio século, de 1980 até 2024, em que os sucessivos governos foram regularmente afirmando a sua determinação de enfrentar o desafio do clima e recuando frente à resistência dos interesses financeiros, enquanto a curva das emissões de gases de efeito estufa e das partículas (ppm) na atmosfera se ampliava.

Essa abordagem é essencial, pois revela o mecanismo concreto que trava a nossa capacidade de enfrentar essa catástrofe em câmara lenta. Temos uma imensa dificuldade de pensar a longo prazo. 2050 parece distante e irreal, enquanto que, curiosamente, o ano 2000 parece ontem.

Outro entrave é pensarmos de maneira sistêmica. Os dramas ambientais, sociais, financeiros e políticos constituem um processo interativo que se materializa numa dinâmica articulada e sistêmica, tão bem descrita no clássico relatório Nosso Futuro Comum. As pessoas tendem a aprender fragmentos que lhes possam ser úteis, mas não como articular os fenômenos.

Uma terceira fragilidade é o domínio das emoções ou dos estímulos. Podemos reagir emocionalmente de forma poderosa ao ver uma pessoa maltratar um cão na rua. Mas a estatística de 6 milhões de crianças que morrem de fome ao ano nos deixa frios. Não estamos matando, estamos apenas deixando morrer. O mundo está olhando o genocídio em Gaza como noticiário, entre um intervalo comercial e outro. Isso nos torna incapazes de reunir força política frente a tragédias humanitárias mais amplas.

O novo presidente dos Estados Unidos, por exemplo, com 13 bilionários na sua equipe de governo, proclama Drill, baby, drill, produzam mais petróleo, enquanto a cidade de Los Angeles queima. O nosso problema não está nos desastres, mas na nossa insistência em provocá-los e na nossa incapacidade de alterar as políticas. Para as corporações, e em particular os gigantes financeiros que as controlam, a maximização de dividendos é o que importa. A Samarco e Mariana fazem parte desta lógica.

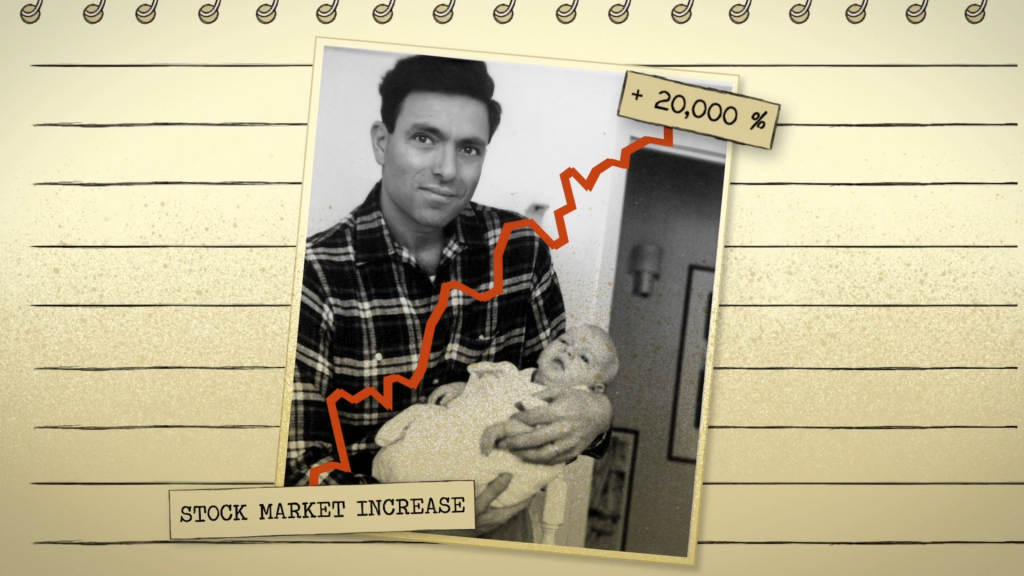

Morte e Impostos (Death & Taxes, 2024)traz com força a mesma lógica, mas vista a partir do cotidiano de uma família próspera americana. O pai, ex-executivo da Sony e de empresas do Murdoch (porta-voz planetário da direita obtusa), explica que o principal desafio dos EUA é o imposto sobre a herança. Para executivos americanos, apontar o Estado como culpado pelos problemas que eles próprios geram é confortável.

Para eles, não é um problema que as fortunas do 1% mais rico sejam da ordem de US$ 230 trilhões, enquanto a riqueza da metade mais pobre da população, 4 bilhões de pessoas, seja de US$ 5 trilhões. Na verdade, bastaria taxar em 2% os mais ricos para dobrar o bem-estar econômico da metade mais pobre – e sabemos que o dinheiro na base da sociedade é incomparavelmente mais produtivo do que no topo. A financeirização, com os seus diversos mecanismos, em particular os ganhos improdutivos nas aplicações financeiras, está acelerando a desigualdade no planeta de maneira dramática. Os pobres não aplicam, mal fecham o mês, ou pagam dívidas, enquanto os ricos, depois de consumir o necessário e o supérfluo, têm amplos recursos de sobra para aplicar em produtos financeiros. É hoje um dreno planetário que atinge tanto as famílias como as empresas produtivas. Não há como escapar dessa evidência: estamos destruindo a base natural da nossa sobrevivência, o meio-ambiente, para o proveito de uma ínfima minoria.

Morte e Impostos mostra o cotidiano da família. Justin Schein, o filho e diretor do filme, e a mãe gradualmente se distanciam das simplificações ideológicas do pai. Este, com toda a sua aura de executivo de grandes corporações, aparece como simplificador da realidade, com justificativas de que tudo o que faz é pelo bem da sua família, portanto ético, transtornado no fim da sua vida ao constatar o vazio que a sua luta pelo sucesso econômico representou. O próprio absurdo do sistema de decisão atual das corporações aparece com clareza, através da vida concreta dos personagens. Para nós, no Brasil, em que os grupos financeiros drenam o país e endividam a população, enquanto denunciam o Estado e os impostos como culpados, é instrutivo.

Limites da Europa (Hranice Evropy, 2024), por sua vez,apresenta as diferenças internas da Europa, que costumamos ver como mais igualitária. Nesse plano, é importante distinguir a pobreza, ou a miséria, uma dimensão essencial, de uma de profundo impacto humano que é a própria desigualdade. Ou seja, mesmo tendo acesso ao essencial, você pode estar colocado no “andar de baixo”, ser socialmente um “outro”. Muita gente precisa ter uma pessoa “abaixo” para se sentir “acima”, uma arrogância próxima do racismo e de outras formas de discriminação. A direita navega com força nesses sentimentos.

O filme de Apolena Rychlíková conta como vivem, ou sobrevivem, pessoas do Leste Europeu que buscam melhores oportunidades de salário em subempregos na Alemanha, na França, na Irlanda e em outros países europeus. A jornalista tcheca Saša Uhlová, infiltrada, filma escondido e conversa com colegas de trabalho, mostrando os impactos do distanciamento das famílias, as condições de trabalho e dos alojamentos. É uma mistura impressionante de fragilidade e de novas tecnologias. Ver uma mãe chorar deitada no colchãozinho do dormitório de uma fazenda ou de uma empresa, ao falar com suas crianças no país de origem, é emocionante. Quantas famílias fraturadas. Em termos econômicos, isso também é barbárie.

O documentário nos mostra uma massa de pessoas que simplesmente desconhecemos quando viajamos para a Europa – serventes num restaurante, vigias num estacionamento, trabalhadores de limpeza, enfim, um universo que tanto conhecemos no Brasil, mas que, no caso europeu, são “importados” dos países mais pobres. Não tem aqui como não lembrar de como são tratados os imigrantes nos EUA, país que evoluiu claramente para uma forma de fascismo.

Já Made in Ethiopia (2024), de Xinyan Yu e Max Duncan, apresenta os impactos de um parque industrial ultramoderno instalado por empresas chinesas na cidade de Dukem, no interior da Etiópia. Trata-se de uma grande área bem estruturada que permite que empresas privadas chinesas e etíopes se instalem, gerando cerca de 20 mil empregos, com tecnologia que rompe com o entorno de pequenos agricultores e pastores, num contraste de civilizações, e com as tensões correspondentes. Um terceiro ator do processo é o governo, que tenta navegar nas tensões entre o passado e a modernidade, misturando medidas de bom senso e de simples gestão de conflitos.

As próprias comunidades, em especial os filhos adolescentes, frente às oportunidades de emprego e de salários, estão em conflito. As oportunidades surgem em particular para jovens mulheres que encontram espaço de autonomia. Misturam-se também as festas tradicionais africanas com as festas chinesas, coquetéis culturais surrealistas. O ritmo do avanço tecnológico é impressionante, a mudança cultural não acompanha. O documentário tem a qualidade de não buscar culpados, e sim de mostrar como estamos submetidos a um processo de transformação descontrolado. E temos as guerras (do Tigré, no filme), eternamente presentes. A cegueira dos conflitos está cheia de equipamentos de morte de última geração, numa mistura de modernidade, primitivismo e pobreza. Um Elon Musk é também subproduto do apartheid sul-africano.

Há alguns anos, participei ativamente de discussões com ministros do Butão sobre transformar o PIB, o produto interno bruto, em FIB, felicidade interna bruta, um deslocamento profundo dos objetivos brasileiros. Isso é particularmente importante, considerando que temos o suficiente para todos em termos econômicos. Uma vez cobertas as necessidades básicas e com um pouco mais de conforto, o ser humano não fica mais feliz com mais dinheiro, e sim com as relações culturais, os espaços de criatividade, a sociabilidade, a família, os amores.

Fiscal da Felicidade (Agent of Happiness, 2024) mostra o cotidiano de pesquisadores da felicidade no Butão, cujo rei implantou a proposta do FIB. Os pesquisadores inferem o índice de felicidade a partir de estimativas que incluem a remuneração, o número de vacas, o equilíbrio entre tempo de trabalho e de lazer, entre outros. As viagens do fiscal permitem uma rica visão das diferentes realidades desse país asiático, mas também nos levam a pensar nas nossas próprias vidas, tão centradas no PIB que, por vezes, esquecemos da felicidade.

No conjunto, esses filmes nos mostram como estamos todos presos num processo de transformação sobre o qual temos pouco controle. Apenas buscamos nos adaptar, sobreviver. Homo sapiens? Na minha cabeça aflora a arrogância patética de um Donald Trump, à testa do poder financeiro, militar e de comunicação de um país violento e infantilizado, que, com as tecnologias modernas e o dinheiro imaterial, pode desarticular economias inteiras simplesmente clicando “enter”. A revolução digital transformou o nosso planeta, mas o homo sapiens não se civilizou. Esses filmes nos baixam para o chão.

*LADISLAU DOWBOR é professor da PUC-SP, nas áreas de economia política e de educação. Os seus numerosos livros e estudos técnicos estão disponíveis gratuitamente no site https://dowbor.org, inclusive o recente Os Desafios da Revolução Digital (2025), lançado pela editora Elefante. Contribui regularmente com a Mostra Ecofalante de Cinema.