Gabriel Ferreira Zacarias

Poucas pessoas poderiam discordar de que vivemos em uma “sociedade do espetáculo”. A ideia talvez ainda provocasse algum estranhamento quando foi proposta pelo pensador francês Guy Debord, há já mais de 50 anos. Mas parece difícil achar uma fórmula mais adequada para nomear nosso mundo contemporâneo, percepção reforçada com as novas tecnologias de comunicação que habitam hoje nosso cotidiano, com suas diferentes formas de sociabilidade virtual e transmissões ininterruptas da mais pura banalidade. Debord faleceu em 1994 e não conheceu o mundo da internet. Como é possível então que algumas das elaborações que apresenta em seu livro A Sociedade do Espetáculo, de 1967, soem hoje como descrições perfeitas da realidade que conhecemos?

Isso pode indicar que aquilo que nos parece por vezes totalmente novo não é necessariamente tão distinto do que havia antes. Novas tecnologias, por mais inovadoras e surpreendentes que possam parecer, nem sempre são socialmente transformadoras. Podem ser apenas novas respostas a necessidades sociais que já existiam e que eram atendidas por outras tecnologias, mesmo que mais rudimentares. A comunicação constante das redes renova um anseio outrora correspondido pelo telefone fixo, assim como a enxurrada de pequenos vídeos da internet ocupa olhares antes capturados pelos televisores. Quando escreveu A Sociedade do Espetáculo, Debord não procurou descrever o espetáculo em seu sentido fenomenológico, isto é, como aparecia empiricamente em sua época. Em vez disso, tentou compreender o que era a sociedade que necessitava do espetáculo como forma de mediação. Apontou para uma dimensão estrutural que remetia às características específicas da modernidade capitalista, retornando às análises de Marx um século antes. Com isso, apreendeu um sentido mais profundo do “conjunto de relações sociais mediadas por imagens”, sentido que segue ainda hoje inalterado.

Não quero dizer, com isso, que mudanças de vulto não tenham ocorrido nas últimas décadas – o advento da internet é certamente um acontecimento incontornável – ou que não seja necessário atualizar o pensamento de Debord. Esta é sem dúvida uma tarefa ainda em aberto. Para tanto, é preciso o duplo esforço de tentar compreender devidamente sua teoria, sua relação com seu próprio contexto histórico, para em seguida afrontar as transformações ocorridas nos decênios que se seguiram. Os filmes apresentados no eixo Sociedade e Tecnologia da 13ª Mostra Ecofalante de Cinema nos oferecem este ano uma ótima oportunidade para isso. Filmes que tratam de temas próprios ao mundo das redes e das novas tecnologias digitais são apresentados em companhia de uma releitura da obra de Debord, em novo longa-metragem homônimo. Assim, encaram-se os fenômenos atuais ao mesmo tempo que se relembra o texto original.

Dirigido por Roxy Farhat e Göran Hugo Olsson, o documentário A Sociedade do Espetáculo (La Société du Spectacle, 2023), é necessário dizer, fica aquém da tarefa a que se propõe. Vale lembrar que o próprio Guy Debord realizou uma versão fílmica de sua obra em 1973, aplicando sua ideia de desvio (ou détournement, como a chamou em francês) e compondo um filme inteiramente de materiais de arquivo. Comparado ao filme de Debord, a releitura sueca é bem menos ousada: apresenta uma leitura sequencial de teses do livro, que são em seguida comentadas por intelectuais convidados. Para aqueles que não conhecem o texto de Debord, pode servir como um primeiro contato. Contato limitado, porém, pois o longa traz trechos de apenas três dos nove capítulos do livro. A escolha de imagens é feita de erros e acertos. Por exemplo, já na porção final do filme, ouvimos a 45ª tese do livro de Debord (o qual, vale lembrar, possui 221 teses):

A automação, o setor mais avançado da indústria moderna, leva o sistema produtor de mercadorias a resolver a seguinte contradição: o desenvolvimento tecnológico, que tende a eliminar o trabalho, precisa ao mesmo tempo manter o trabalho como mercadoria. A única forma de impedir que a automação reduza o tempo de trabalho socialmente necessário é a criação de novos trabalhos. Para tanto, o exército de reserva dos desempregados é convocado para o setor de serviços, reforçando as tropas responsáveis pela distribuição e glorificação das mercadorias mais recentes. Campanhas publicitárias cada vez mais custosas são necessárias para convencer as pessoas a comprarem mercadorias cada vez mais desnecessárias.

O texto da tese, em inglês, é projetado sobre uma sequência de imagens que retratam uma produção automatizada de frangos, desde as chocadeiras até o abatimento e a fritura. Nenhuma discussão segue a leitura da tese. A escolha de uma sequência sobre a produção semiautomatizada de alimentos em uma tese que fala do convencimento para se comprar “mercadorias desnecessárias” (unnecessary commodities) parece errar o alvo. Mais importante, o significado da tese não é evidente e requer explicações. Originalmente, a passagem tem uma função importante, pois evidencia que, para Debord, não é possível pensar o espetáculo sem pensar, igualmente, a dimensão estrutural da sociedade capitalista, e que esta encontra seu núcleo no trabalho produtor de mercadorias. Debord reconhece aqui, com boa clareza, a contradição interna do capitalismo, cujo constante avanço tecnológico, ao dispensar o trabalho vivo, aumenta o lucro do produtor independente, mas produz a queda da massa social de valor (cuja fonte repousa, justamente, sobre a apropriação do trabalho). Mesmo sem ter lido os Grundrisse de Marx, ainda não publicados na França quando escreveu seu livro, Debord percebe, como indicaria Marx em suas notas, que o capital não pode renunciar ao trabalho vivo e deve mantê-lo sob a forma de “trabalho supérfluo”.

Que Marx e Debord estavam certos em suas intuições sobre o trabalho supérfluo é o que parece confirmar a história contada por Humano Não-Humano (En Attendand les Robots, 2023), um ótimo média-metragem belga dirigido por Natan Castay. O título original do filme, traduzido livremente como “Esperando os Robôs”, evoca a peça de Samuel Beckett, Esperando Godot. A situação que apresenta não é menos absurda do que as que compõem tal obra. Otto é o personagem principal do documentário, um personagem fictício, mas que faz um trabalho real. Cadastrado na plataforma de trabalho Amazon Mechanical Turk, da big tech de Jeff Bezos, Otto realiza uma série de pequenas atividades repetitivas e tediosas, que bem poderiam ser executadas por um personagem beckettiano. Ele deve borrar manualmente os rostos de cada pessoa fotografada pelas lentes do Google Maps nas ruas de Bruxelas ao preço de um centavo por rosto, valor não apenas irrisório, mas que além de tudo é pago em vouchers da Amazon. Faz outras tarefas não menos absurdas, por vezes pouco compreensíveis, marcando detalhes em raios-x ou objetos específicos em fotografias. Otto é o humano que está por trás do teste ao qual somos frequentemente submetidos para confirmarmos que não somos um robô. Um humano que marcou previamente todas as bicicletas do mosaico de imagens que a máquina nos apresenta para auferir nossa humanidade. Em uma passagem forte do filme, Otto deve designar quais imagens apresentam humanos (com o comando de voz “human”, em inglês) e quais apresentam objetos (com o comando de voz “not human”, seguido do nome do objeto). O sistema empaca na imagem de uma lixeira em frente a uma casa, e não aceita a afirmação de Otto: “não humano, lixo”. Após incontáveis e irritantes tentativas, Otto, em um lampejo desesperado, muda de ideia e afirma: “humano”. A máquina aceita.

A sequência, de onde provém o título internacional do média (Human Not Human), tem uma função-chave. O filme aborda a desumanização dos trabalhadores precarizados em suas tarefas maquinais submetidas aos comandos da plataforma. Mas não só. Indica também o seu destino inevitável: a substituição pela própria máquina. É como se a máquina estivesse escarnecendo do humano, esse conteúdo ultrapassado prestes a ser descartado. A cena elucida o problema central do documentário. A questão não é tanto a precariedade do trabalho que Otto executa – em si já assustadora –, mas o fato de que este sabe que seu trabalho é temporário, servindo para informar a Inteligência Artificial que logo substituirá os trabalhadores da plataforma. Todos estão esperando os robôs. Uma riqueza particular deste curto documentário está em equilibrar bem uma linha narrativa roteirizada, com o personagem principal fictício, e a incorporação de material documental através das relações que Otto estabelece com outros trabalhadores da plataforma: um inglês com agorafobia na Tailândia, um pastor evangélico nos EUA, um casal de irmãos brasileiros sorridentes e calorosos. Conversas online entre Otto e esses personagens reais, todos executores das tarefas designadas pela Amazon Mechanical Turk, preenchem o documentário com a humanidade esvaziada pela dominação robótica da plataforma.

Otto enuncia diversas vezes que seus trabalhos serão substituídos pela IA. Em certo momento do filme, recoloca a velha utopia da sociedade industrial, de que a máquina poderia nos libertar do peso do trabalho. A geração de Debord acreditara nisto. Se na tese citada acima Debord destaca a “automação” como “setor mais avançado da indústria moderna”, é porque o tema estava então na ordem do dia, com o avanço de uma nova onda de industrialização nos anos 1950 e 1960 e significativas transformações nos processos industriais. A introdução dos primeiros processos computadorizados abria já naquele momento a perspectiva de uma automatização completa do trabalho fabril. Muito se debatia e se imaginava sobre o que seria esse futuro. Herbert Marcuse, por exemplo, inicia seu livro Eros e Civilização, de 1955, com a constatação de que “a automação pode tornar possível a inversão da relação entre tempo livre e tempo de trabalho sobre a qual repousa a civilização atual”. Era essa transformação no processo industrial, liberando o tempo livre, que traria, segundo Marcuse, a possibilidade de uma sociedade refundada sob princípios não-repressivos, inclusive sob a ótica psicanalítica. Debord e os situacionistas encontravam aí o grande terreno de disputa para um novo projeto revolucionário. A disputa sobre esse tempo liberado era fundamental para uma transformação emancipatória da sociedade. A nascente “sociedade do espetáculo” anunciava seu oposto: a recuperação desse tempo liberado para o consumo passivo de divertimentos e mercadorias, que prolongavam na esfera doméstica a mesma alienação vivenciada na fábrica.

Não é exagero dizer que essa era a grande questão que motivara Debord. Não tanto as imagens em si, mas o uso do tempo. A possibilidade de um tempo liberado dos imperativos da produção e do consumo de mercadorias. Dois capítulos de seu livro são dedicados a esse tema. No francês Knit’s Island (2023), de Ekiem Barbier, Guilhem Causse e Quentin L’helgoualc’h, assistimos a uma forma inusitada de documentário. Uma equipe de filmagem adentra um mundo virtual – uma ilha fictícia de 250 km2 – para registrá-lo, entrevistando os usuários em seus avatares militarizados. Aprendemos que esse mundo virtual inicialmente criado com lei e ordem degringolou em um cenário apocalíptico, no qual usuários andam armados, por vezes em bandos, dando vazão a seus desejos de violência. Nesse enredo dominado pela pulsão de morte, alguns ocupantes destoam dos demais, como um casal de cientistas que ingressa junto no jogo para repousar de sua vida habitual de trabalho e cuidados familiares. Uma coisa, porém, é comum a todos: o tempo dedicado a essa vida fictícia em um mundo paralelo. Usuários permanecem logados às vezes por milhares de horas, segundo relatam os documentaristas, que lá habitaram por 963 horas.

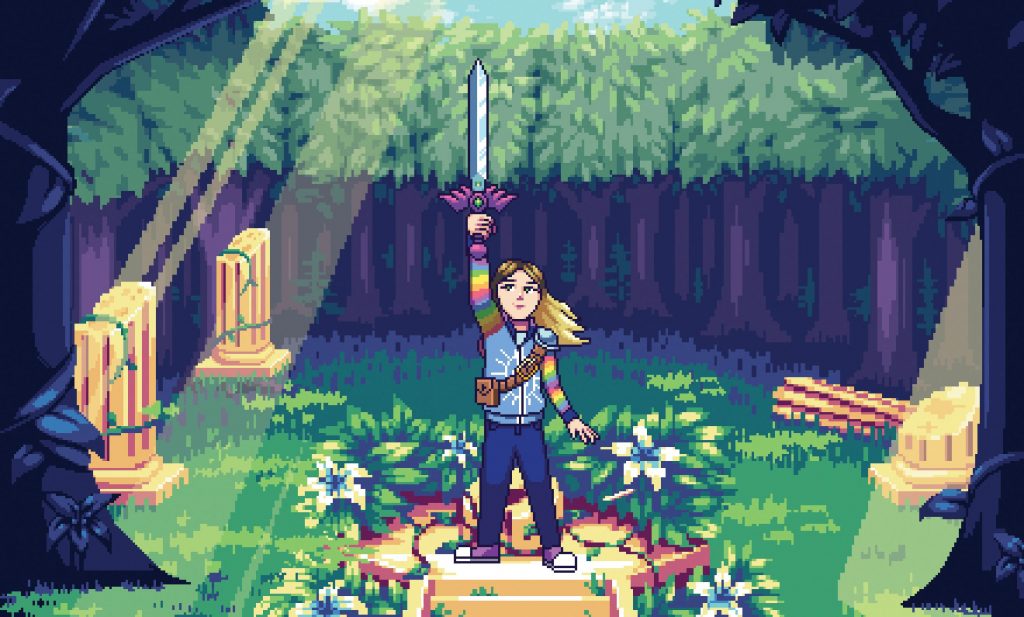

Também relacionado ao mundo dos games, mas com inclinações muito diversas, o estadunidense Quebrando o Jogo (Break the Game, 2023), de Jane M. Wagner, conta a ascensão e a queda de um gamer de sucesso. Cosmo Wright gozara de fama e reconhecimento no meio gamer por ter “quebrado” o jogo Zelda, sediando um canal online que era seguido por muitos milhares de espectadores. Anos depois, atravessa uma mudança de gênero que desagrada muitos de seus seguidores e lhe custa popularidade. Com o esperado lançamento de uma nova sequência do jogo, Narcissa Wright tenta recobrar seu antigo sucesso. Seu canal no Twitch, que transmite diariamente suas tentativas de zerar o novo jogo em tempo recorde, converte-se em algo muito diferente: uma exposição constante da depressão de Narcissa, com crises retroalimentadas pelas trocas inconstantes com seus seguidores no chat e por seu fracasso em atingir marcas expressivas de visualização. O nome escolhido na nova identidade não é um significante qualquer. A personagem parece ansiar pelo narcisismo perdido, uma indistinção entre o eu e o mundo na qual o mundo perde seu caráter de ameaça e se submete aos desígnios do sujeito, desejo regressivo que apenas o videogame parece satisfazer. Mas a ilusão é desfeita a cada fracasso, a cada mensagem ofensiva no chat do canal. O resgate vem por meio de outra gamer que a retira de seu isolamento e a leva para o mundo real. A natureza deslumbrante emulada em Zelda é substituída pelas paisagens sublimes da Califórnia. Uma bela tomada de Narcissa no alto de um rochedo – que poderia recordar a conhecida tela de Caspar David Fredrich, Viajante sobre o Mar de Névoa (1818), não fosse a ausência de neblina – parece transformá-la, na vida real, em Link, o herói do game Zelda. Trata-se, contudo, de um artifício. Narcissa sente vertigem perante a paisagem. Perde o equilíbrio quando dança com sua companheira em uma boate. O mundo real lhe é estranho. Ao fim, Narcissa retorna à casa dos pais, em busca do conforto materno.

Como os filmes tornam evidente, isolamento e solidão são temas incontornáveis na sociedade do espetáculo. Uma questão, ademais, que não pode ser dissociada do desenvolvimento tecnológico. Essa relação intrínseca já era percebida por Debord, que escreve em seu livro:

O sistema econômico fundado no isolamento é uma produção circular do isolamento. O isolamento fundamenta a técnica; reciprocamente, o processo técnico isola. Do automóvel à televisão, todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das “multidões solitárias”.

O isolamento precede não apenas o tempo da internet e das redes sociais. Em certa medida, ele precede até mesmo a sociedade do espetáculo. Ele é uma característica da modernização capitalista, que desfaz os elos comunitários e torna a integração social dependente do mercado. Não à toa, Michel Foucault, em outra chave de leitura, fará a genealogia da criação do indivíduo, o qual demonstra não ser o contrário da dominação moderna, e sim seu mais evidente produto. Nessa ordem social atomizada, o espetáculo, como forma de compensação, reconstitui pseudocomunidades no âmbito separado da representação. É a busca desse alívio temporário que motiva a autoexposição em busca de likes, ou as horas perdidas em mundos fictícios.

Assim, uma jovem de origem afegã vivendo nos EUA e sentindo-se deslocada socialmente pode reencontrar uma sensação de pertencimento quando faz vídeos que reiteram sua identidade cultural e se torna, em consequência, um fenômeno nas redes. É a história de Feroza Azis, personagem com a qual se inicia TikTok, Boom. (2021), de Shalini Kantayya. Com uma forma narrativa convencional, o longa não se concentra inteiramente na dimensão subjetiva da exposição nas redes, tendo por intenção abarcar a problemática geopolítica do tema. Como o público pode se lembrar, o sucesso da plataforma se tornou motivo de preocupação por parte das autoridades norte-americanas, e a administração Trump chegou a propor seu banimento nos EUA em 2020. O aplicativo foi proibido em aparelhos de funcionários do Estado, pois os dados recolhidos pela big tech chinesa poderiam colocar em risco a segurança nacional. O caso revela decerto a irracionalidade política do espetáculo, e o lugar central que o domínio dos meios espetaculares ocupa irremediavelmente nas disputas do presente. Mas, ao apresentar diferentes personagens que buscam a realização subjetiva através do TikTok, quer o entendam como lugar de “carreira” ou de “contestação”, demonstra também que para as novas gerações o mundo das imagens é uma segunda natureza indiscernível do ar que respiram.

Todos esses casos indicam a vontade desesperada de integrar o espetáculo à realidade. Essa talvez seja a grande contradição da sociedade do espetáculo em seu estado atual. As tecnologias que se desenvolveram nas últimas décadas criaram uma nova forma de espetáculo, distinta daquela que existia nos tempos de Guy Debord. Se antes o espetáculo era um “monólogo ininterrupto” e um “monopólio da aparência”, hoje ele é uma pluralidade incessante de falas dispersas, de representações produzidas e difundidas por todos os lados. Se antes era possível dizer que o “vivido individual permanece sem linguagem”, como manter uma tal afirmação nos tempos das redes sociais? A questão seria, na verdade, outra: por que, apesar de todas essas transformações, o espetáculo ainda é sentido como vazio? Por que a multiconexão não suprime a solidão, mas a aprofunda? Por que a liberdade da vida virtual, por mais atraente que possa ser, não é suficiente para substituir a vida fora das redes, e exige validações da realidade que tenta suprimir? Todos os filmes que compõem este eixo temático parecem convergir nesse ponto. Os momentos de esperança ou, ao menos, de alívio se dão invariavelmente quando a vida “deslogada” se anuncia: por amizades, amores, ou mesmo por um simples raio de sol.

GABRIEL FERREIRA ZACARIAS é professor de História da Arte na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Professor Visitante da Universidade de Hamburgo, com apoio do programa CAPES-Humboldt. Foi também Visiting Fellow da Universidade de Yale (2020). É autor de Crítica do Espetáculo: O Pensamento Radical de Guy Debord (Elefante, 2022) e de No Espelho do Terror: Jihad e Espetáculo (Elefante, 2018). É igualmente coautor, com Alastair Hemmens, de The Situationist International: A Critical Handbook (Pluto Press, 2020) e, com Anselm Jappe, de Capitalismo em Quarentena (Ombre Corte, 2021). Em 2019 recebeu o prêmio Jabuti na categoria Ensaio de Arte.